同人誌のあれこれ

目次

用紙サイズと段組

小説同人誌で使われる用紙サイズと段組というと、

- A6文庫本サイズ1段組

- B6新書サイズ1段組

- B6新書サイズ2段組

- A5サイズ1段組

- A5サイズ2段組

あたりがメインではないかと思います。文庫本はおなじみですね。新書だと1段組はエッセイや評論、2段組は小説系でしょうか。1段で小説もあるのかな。

A5は挿絵や漫画が入る場合に見栄えがしますが、表紙がイラストだと初見で漫画と思われる場合もあります。B5もそうですね。サイズが大きいほどに漫画感が漂います。

あとは印刷する場合にはコストとのかね合いがあります。最近はオンデマンド対応の印刷所が増えて、少部数でもそこまで苦しまず発行できますが、文庫本だとそれでも割高になってしまいます。ただ文庫・新書サイズはザ・小説という感じもありますし、何を選ぶか悩ましいところです。

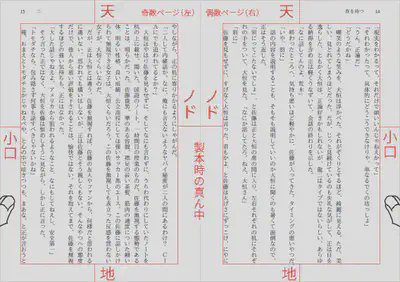

余白の取り方とヘッダーフッター

紙面上の余白に関しては、1ページごとに上下左右があります。威沙では出版用語を反映して上下を天地、左右を小口ノドと表記していますね。

- 天:上、いわゆるヘッダー部分

- 地:下、いわゆるフッター部分

- 小口:ページをめくる方

- ノド:ページを綴じる方

このときのノドというのが肝心で、製本した際の綴じ側、丁度真ん中にあたります。

平綴じでページ数が多いのにこれが狭い場合、本をぐぐっと開いて覗き込まないと読めない、ということも起こりえます。ひどいときには字が食い込んでしまう場合も。

ですからこのノドは、その本の用紙サイズとページ数と綴じ方に合わせて、広く取っていく必要があります。

小口の場合は文字が隠れるという心配はないですが、あまり狭いと端の方に指がモロ被りで若干読みづらい、ということもありますね。文庫本なら大体人差し指一本分くらい残っていれば安心でしょうか。1cmくらいですかね。

天地については、これは好みの部分も大きいです。文庫本や新書本だと天、いわゆるヘッダー部分にタイトル・ページ数がくることがほとんどかなと思います。A5以上だと地、フッター部分にページ数がくることも多い気がします。

と書いてきましたが、電子書籍のみの場合は端末上で見やすいのが一番ですね。

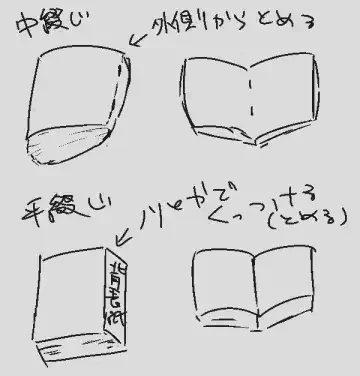

本の綴じ方

製本する場合、綴じ方によりノド部分の余白を変える必要があるので、これを押さえておくのも大事です。基本的に以下の二つを覚えておけば大丈夫かなと。

- 中綴じ:開いて重ねた用紙の真ん中をステープラーで留めるやつ。漫画じゃない週刊誌や漫画のヤング青年誌系の綴じ方。

- 平綴じ:折って重ねた用紙や印刷した用紙の端をノリや何かで留める形式。ステープラーで全部綴じる方法と、ノリ等接着剤で綴じる方法、両方合わせる方法などがある。表紙は本文と一緒に綴じるのと、本文をくるんでノリ等接着剤でくっつけるのとか。

自家製本だと中綴じは気軽にできますね。平綴じもステープラー留め程度なら簡単です。印刷所なら大体平綴じですが、中綴じ対応もありますね。

中綴じにする場合は、ノドをそこまで広く取るよう気にしなくとも大丈夫です。ただ多少は見えづらくなるので、平均的に取っておいた方が安心です。

平綴じにする場合は、前述の通りノドが狭いと文字が綴じ側に持っていかれる可能性があるので、ページ数に合わせて広げていくよう気を付けた方がいいですね。今は「A5 余白」とかで検索すると色んな方々の組版設定がまとめられていたりもしますので、そういうのもレイアウトの参考にしてみてください。

以下、自家製本時の話です。

中綴じは、用紙をまとめてガバーッと折って真ん中をステープラーで留めればできあがりみたいなものです。綺麗に折り目をつけてからの方が薄い仕上がりにできますが、留めてからの方が折り目のずれは少ないかもしれません。ステープラーでの留め方はネットで検索すると道具や手法が色々出てくると思います。

中綴じの良い点は手軽に作れることと、本文ページ数/2の用紙数留めればいいので、多少ページ数が多くなってもステープラーが負けにくくなることですね。といってもさすがに普通のステープラーで40枚(80ページ)とか留めるのは厳しいと思います。

あとページ数がかさむと小口、つまりページをめくる部分が飛び出てくるので、化粧断ちをした方がめくりやすくはなります。見栄えもいいですね。ただ化粧断ちは地味に面倒で失敗すると取り返しがつかないため、そのままでもいいのではないかなと。部数が終わりがなかなか見えませんしね。

平綴じは、ステープラーを使う場合は用紙を重ねてノド側から少し離れた場所を留めます。上下と真ん中あたりを二か所~四か所留めればいいのではないかなと。このままステープラー剥き出しだと芯が引っかかったりして危ないので、製本テープでくるんだり表紙を両面テープやノリで被せたりした方が安全ですね。表紙を被せる場合は遊び紙を本文の上下に入れておくと、表紙に接着するのが遊び紙になり、表紙に本文用紙が持っていかれずに済みます。 他には用紙の端をノリ等接着剤で圧着する方法もあります。上記のステープラー留めに接着剤を重ねて頑丈にするのも一つの手ですね。接着剤のみ使用の製本方法に関しては、威沙製作者である風野さんの文庫本作成法が参考になります。DLsiteやBOOTHからどうぞ。(宣伝)

使用する単位

威沙ではプロファイルだとpt単位の指定ですが、フォントサイズ指定なんかには他にもpt、mm、inch、Qが使えます。一般的にも組版で使うのはこの4つではないかなと。ちなみに威沙開発版にはこれら4つの単位に対応した単位変換ツールがついているので、超便利です。 以下各単位について。

- pt(ポイント):DTPだとメインの単位でしょうか。威沙のプロファイル各種ではこれが使用されています。

- cmやmm:日本でおなじみの単位メートル法です。印刷関係だとこれが基準のようなので、キリよく構成しやすいっぽいです。

- inch(インチ):アメリカとかそっちで使われている単位ですね。1ptは1/72inchになっています。

- Q:級数です。1Qが0.25mmなので、フォントサイズでこれを指定すると、用紙サイズに対してバッチリかみ合います。ただフォントをptで指定し慣れていると、ちょっと大きかったり小さかったりと感じやすいです。

ptとmmどちらで組むか、が悩みどころかと思います。日本だとmm単位が扱いやすいですが、pt組みでも大きくずれるというわけでもないので、これも好みと言えば好みですね。mmで組むならフォントサイズにQを使ってみるのもいいのではないかなと。inchで組むならptですかね。

フォントサイズ

これは用紙サイズと無関係に、8pt~10ptあたりが適当かなと思います。威沙のデフォルトは8.5ptで指定されていますね。最近の小説だとフォントサイズが昔より大きめになっているようなので、見やすさを追求するなら10ptでもいいのかもしれません。中間取るなら9ptでしょうか。ただ、文字サイズを大きくすればするほど用紙数はかさむので、本文量との兼ね合いもありますね。

こちらによれば、2005年時点で新潮文庫の文字サイズは9.25ptみたいです。今はどうなんでしょう。

使用フォント

フォントにはPDFに埋め込むことを許可しているものと制限しているものがあって、気を付けて使用しないと規約違反になります。他にも商用利用等を固く禁じている場合などもありますので、同人誌や電子書籍に使いたいフォントがあるとしたら、まずはその規約をチェックして、自分が作ろうとしているものへの利用が可能かどうかを確かめなければなりません。

その点2016年3月現在威沙に同梱されているIPAフォントは商用利用が可能であり、PDFへの埋め込みも再配布にはあたらず、自由に使えます。

※これは威沙のfontフォルダ内のenduser_license.txtに書かれていますので、IPAフォント公式サイト内の下記リンクと合わせてご自分の目で確認してください。

IPAフォントライセンスv1.0(IPA Font License Agreement v1.0)

よくある質問と答え

liberationfontsはどうかというと、威沙に同梱されているバージョンのライセンスはSIL Open Font License Version 1.1.で、英語なので読みづらいですが、PDF埋め込みと商用利用は大丈夫のようです。

※これは威沙のfontフォルダ内のeliberation-fonts-ttfフォルダ内のLICENSEに書かれていますので、こちらも下記リンクと合わせてご自分の目で確認してください。 SIL Open Font License (SILオープンフォントライセンス)

というわけで、威沙に同梱されていないフォントを使用したい場合には、利用規約の確認を怠らないようにしましょう。特にフリーのフォントは製作者の方の善意で提供されていますので、迷惑をかけないようにしなければなりませんね。